災害時のためのアマチュア無線 入門 その1

(23.5.5)(最終更新:23.11.22)

はじめに

非常災害時には、普段当たり前のように使用している固定電話や携帯電話は使えません。

そうした時、家族や知り合いと連絡をとるにはどうしたら良いか。

残る手段は無線しかありません。

このページでは、

「非常災害時に無線はどの程度有効なのか」

「非常災害時に家族・知り合い間でアマチュア無線を利用して連絡(通信)するためにはどうしたら良いか」

「必要な資格と取得方法、必要な無線設備、実際の無線の利用方法」などについてまとめてみました。

内容は初心者向けです。

私自身は無線を始めて4年目ですが、

「非常災害時の通信ができれば良い」というのが無線を始めた動機なので

普段活発に交信している訳ではありません。

無線本来の色々な楽しみ方はあまり知りませんし、無線について詳しくは分かりません。

そんな私が思いつく内容ですが、

「非常災害時の無線利用に興味を持っているけれど、どうしたら良いのか分からない」という方がこれを見て、

少しでも参考にしていただけたらと思います。

東日本大震災

このページをまとめている今は平成23年5月初め。

平成23年3月11日には東日本大震災が発生しました。

地震発生時の14:46、私は千葉県千葉市の職場にいました。

最初の大きな揺れが治まった後も断続的に大きな地震が何回も繰り返し起こりました。

同僚の中には小さい子供だけで留守番をしている人もいて、安否確認や被害状況を知るために電話をかけましたが、

殆どの人は通じません。携帯電話の通話もメールも通じない状況で不安は増します。

私は妻と二人暮らし。自宅はマンションの10階で職場の隣町の市原市にあります。距離は約13km。

私も携帯電話で連絡をしてみましたが何回やっても通じません。

地震発生から2時間以上経過した17:00過ぎにやっと妻と携帯メールのやりとりができました。

仕事の残務があって私が職場を出たのは19:30.職場から自宅まで約13km。いつもなら40分程で帰宅できる道のり。

途中の高速道路の入り口付近の道路が渋滞。やっと抜けてもうすぐという踏み切りにはパトカーが止まっていて

「安全点検のために通行止めです」と迂回を指示している。迂回路に回るとまた渋滞。

「渋滞しているから遅くなる」と連絡したいけれど、携帯電話はハンズフリーでも通話できない。

メールしか通じないので運転中ではどうしようもない。

普段40分の道のりなのに、帰宅できたのは2時間後の21:30頃でした。

やっと帰宅したら、マンションの10階の部屋で妻はコタツに入ってテレビのニュースを見ていました。

どこのチャンネルも東北の津波の映像を繰り返し流していました。

リビングのパソコンは定位置から大分ずれていたけれど落ちてはいない。けれど相当激しい揺れだったようで

電話やルータ、外付けハードなどの周辺機器はコードがついたままぶら下がっていました。

私の部屋の衣装ケース2つは棚の上から見事に落ちて中味が散乱。本棚の単行本も沢山落ちていました。

無線を始めた動機

ここ数年、大きな地震が各地で起こっています。

以前から「災害時の通信手段は無線しかない」と思っていましたが、

なかなか受験する気持ちにはなりませんでした。勉強して受験してというのがどうしても億劫です。

そんなある日、実家が富山県で自分は今は三重県に住んでいる、という人とインターネットで知り合いました。

4年前の春、富山県沖で地震があり、その知り合いが「実家と連絡がとれない」と心配していました。

しばらくしてから電話が通じて安心できましたが、知り合いがそうした体験をすると「災害時の連絡方法の確保」

について更に考えさせられました。

私はマンションの10階に住んでいます。ベランダからは周囲の住宅地が見渡せます。

大災害が起きて私の住んでいる地域で火災が起きた場合どうなるのか。

電話が使えなければ消防要請はできなくなります。

消防署までは直線で約2km。車で数分の距離ですが、道路が使えなければ自分の足で走っていかないと緊急事態を伝えられない。

これでは間に合いません。

| これは後で知ったことですが、 私の住んでいる市原市の防災課には非常災害時の無線があるようです。無線があれば市から消防要請を伝えられます。 もし市町村の役場に災害時無線の設備がなくても、災害地内から無線で救援要請を発信できれば、 災害地の外にいる人が受信して、その人から電話や無線などで救援要請の連絡をとってもらえる可能性があります。 |

その後、やはりネットの知り合いで昔から無線をやっているベテランがいて、

その人から無線の色々な情報を教えてもらい、

平成19年に第4級アマチュア無線技士をとって無線を始めました。

夫婦二人暮らしで私だけが無線をしていても妻と交信できません。

そこで昨年の春、妻に無線免許を取るための講習会を勧めました。

「大災害の時には携帯電話は使えない。その時のために無線があれば連絡できるから」

と説明しましたが結局妻は参加しませんでした。

妻にしてみれば無線に興味はないし、その必要性も分からず面倒くさかったようです。

そして今年、地震当日の夜に、「やっぱりこういう時に連絡が取れないのは心配だし不便だから無線免許をとれば」

と話したら妻はやっと納得したようです。(5月末の講習会に参加、8月初めに免許到着)

非常災害時の連絡方法

周知のように、大きな災害時には電話は不通になります。

固定電話は回線が切れたり交換局が損壊してしまえば通じません。

携帯電話も中継局が損壊すれば通じませんし、固定も携帯も緊急通話を優先して通話規制が敷かれます。

また携帯電話は各中継局へ通話が集中することになって結局しばらくの間は使えません。

大きな災害が起こると、離れている相手がどうしているのかを考えます。

家族や知り合いの無事を確認したいのに電話が使えないのでは困ります。

何か困っていないか、怪我をしていないか、仕事を早退して駆けつける必要はないか。

相手との連絡ができない間、不安はつのります。

こうした場合電話以外の連絡方法といえば無線しかありません。

無線には色々な種類があり、中には無資格で使える物もありますが、

これは電波出力が小さく、通信距離が短いので近距離の範囲での通信になります。

非常災害時では遠距離間の通信(通話)ができる無線が必要になります。

遠距離間の通信ができる=電波の出力が大きい。こうした無線機を使用するには無線従事者免許が必要です。

一般人がこの免許を受けられるのはアマチュア無線で、初心者向きなのは4級の免許です。

種 類 |

電波出力 |

電波の種類 | 資格・申請 | 通信距離 | 用 途 |

| 特定省電力 | 0.01W(10mW)以下 | FM | 不要 | 見通しが良ければ数km | 交通整理 レジャー等 |

| アマチュア無線4級 | 10W・20W (使用周波数帯による) |

AM・FM | 要免許 |

HF帯では国内や海外とも交信可能。 VHF・UHF帯はFM波 数km〜数10km |

車載・自宅等 |

災害と無線 実際の例

2008年6月14日、岩手・宮城県境を震源としたM7.2の地震(岩手宮城内陸地震)の時、

山中を走る道路が地震で寸断。自家用車で走っていた人や観光バスの乗客など

何十人かが山中で動けなくなったことがありました。携帯電話はすぐに使用不能。

この時、携帯型無線機(ハンディ機)を持っていたアマチュア無線家が外の人と交信して救援を要請。

無線を受信した人が警察・消防などに救援を依頼。

翌日ヘリコプターで全員救助された、ということがありました。

この記事は無線専門誌CQhamradio 2008年10月号に掲載されています。

世間ではあまり周知されていないようで、ネット上を検索してもこの記事がヒットしません。

そして東日本大震災。

被災地では固定電話の通信回線や交換局、携帯電話の中継局等が損壊し、

固定電話も携帯電話も使用できなくなりました。

被災地以外でも固定・携帯両方の電話は一時的に通話不能になりました。

電話が使えないので情報収集ができず、被害状況、避難状況が把握できません。

被災地では孤立した地域や避難所が何箇所もありました。

地震発生後数日して被害状況が少しずつ分かって、一部の避難所の状況がニュースで流れている中でも、

いくつかの地域・避難所はまだ数日間孤立していました。

何故孤立したか、その理由は通信手段がなかったからです。

災害で道路が寸断されればその地域は孤立します。

避難して命は助かっても、外との通信手段がないとその後の支援が受けられません。

何人がどこに避難しているのか、何が不足しているのか、どういう状況なのか、などを外に連絡できません。

一定の地域や避難所には無線設備を常備するのは不可欠で、また無線機を操作できる人員を確保することも必要です。

また、今回の地震では、都心でも交通網が麻痺して帰宅難民が多数出ました。

徒歩で何時間もかけて帰宅した人もいたようです。

地震発生後、携帯電話が使えなくなったので、すぐに家族に連絡をとることができません。

携帯電話が復旧するまで待ってから連絡するしかありません。

いつ、どこで、どういう状況で災害に会うか分かりません。

その時、外との通信手段は無線以外にはありません。

たとえ小さな出力(5Wワット)のアマチュア無線の携帯型無線機(ハンディ機)でも、

電波が出せれば、それを外の誰かが受信できます。

お守りであっても携帯型無線機を持っていることが必要だと思います。

電話と無線の違い

相手の呼び出し

電話:相手の電話番号を押すことでいつでも相手を呼び出せます。

通常、電話はいつでも呼び出しを受けられるように電源を入れて待機しています。

無線:「いつでも相手を呼び出す機能」がありません。

無線は利用できる電波の周波数がいくつか決まっています。その周波数と同じ周波数を使用して通話(交信)します。

同じ周波数を聞いている者同士でなければ通話できません。

無線機の電源は無線交信をする時だけ入れます。通常は電源は切った状態です。

通話方式

電話:同時通話ができます。自分と相手が同時に話しても、聞き取れる範囲で相手の声が聞こえます。

無線:同時通話はできません。インターホンと同じで、トークボタンを押しながら話し、最後に「どうぞ」と合図を送ります。

それから相手の話しを聞きます。相手が「どうぞ」と言ってからこちらが話します。

こちらが話している間は、相手の声を聞くことができません。

無線の通話の仕方をお互いが知っている必要があります。

通常の無線通信

無線通信は公共の電波を利用して行うので、利用上のきまりがあり、そのための免許が必要です。

アマチュア無線4級で利用できる周波数はいくつか決まっています。

その内、季節や時間帯によって無線通信ができるもの、できないものがあります。

その時の季節や時間帯で利用できる周波数の中から自分が使いたいものを選択します。

例えば長距離で交信(通話)できる7Mhz(メガヘルツ)を利用する場合。

7.030〜7.200Mhzの間が利用範囲。

無線機の電源を入れて、ダイヤルを回して他の人が交信している内容を聞きます。

無線交信の仕方は「不特定の相手と交信する」か、「特定の相手と交信する」かの2通りがあります。

不特定の相手と交信したい場合

「自分が呼びかけるか」「相手の呼びかけに応えるか」の2通りがあります。

自分が呼びかける

この周波数は誰も利用していない、と確認してから

「CQ、CQこちらは○○(自分のコールサイン)、どなたかお聞きでしたらコールお願いします・・・」と呼びかけます。

CQ(シー・キュー)という呼びかけは「誰でもいいから交信してください」という意味です。

※コールサインは無線を利用する上での名前のようなもので、これは世界中に一つです。

この呼びかけを聞いて「交信してもいい」と思った人が返事をして交信(通話)が始まります。

誰も返事をしなければ呼びかけ続け、誰も返事がないまま時間が過ぎることもあります。

CQの呼びかけは、他の人が使っていない周波数を選んで行います。

誰かと誰かが交信をしている周波数を使って「CQ」と呼びかけることは迷惑行為です。

相手の呼びかけに応える

CQと呼びかけている相手に返事をして交信を開始します。

特定の相手と交信したい場合

「○○(相手のコールサイン)お聞きですか、こちらは○○(自分のコールサイン)」

と呼びかけます。これは「○○さん、聞いていますか」という意味。

呼びかけられた相手がこの呼びかけを聞いていれば「自分のことだ」と気付いて返事をします。

それから交信(通話)が始まります。

相手が気付かなければ呼びかけ続け、返事がないまま時間が過ぎることもあります。

沢山の人が利用している電波なので、特定の相手を長時間呼び続けてその周波数を独占するのは迷惑行為です。

このように無線では、呼びかけがあって交信(通話)が始まります。

呼びかけを聞いていなければ呼びかけられたことが分からないので返事のしようがありません。

無線機の電源を入れて同じ周波数に合わせている相手同士が交信(通話)できます。

無線をやっていて気のあった知り合いや仲間ができれば、

いつ、何時頃に、どの周波数で交信しよう、という打ち合わせができます。

例えば「毎週土曜日の朝8時頃に7.120Mhz付近で」など。

災害時の無線利用の要点

無線は電話のように相手の電話機を鳴らして呼びかけることができません。

相手も自分も無線機の電源を入れて同じ周波数を聞いている必要があります。

利用周波数

非常災害は突然襲ってきます。その時のために事前にお互いの間で

「電話が不通になったら無線機の電源を入れて、どの周波数を聴取する」

と決めておくことが必要です。

無線機電源と携帯

非常災害時は、すぐに無線機の電源を入れて決めておいた周波数を聴取し、

「相手からの呼び出しを聞いて応答する」か「相手を呼び出して応答を待ちます」。

いつ相手がこちらを呼び出すか、いつ相手が応答するか分かりません。

災害時に無線機がいつもそばにある状態にしておく必要があります。

自宅にいれば自宅の無線機が使えますが、外出先では無線機を携帯している必要があります。

自宅が停電した場合に備えて非常電源を用意しておく。外出先で携帯する無線機は、バッテリーの予備を用意しておく。

など、いつでも、どこにいても無線機の電源を入れられる状態にしておくことが必要です。

外出先の例としては、職場、買い物先、旅行先、車の中、電車の中など色々考えられます。

外出先のそれぞれで、予備として使える電源を考えておくことも必要です。

無線機の種類の詳細は後で説明します。

無線の特徴

無線の欠点

○無線は電話とは違っていつでも相手と話ができる訳ではありません。

いつでも相手の電話機を鳴らして「こちらが呼んでいる」ことを知らせる機能がありません。

そのため、普段から事前に準備と打ち合わせが必要です。

○無線を利用するには免許が必要です。アマチュア無線の免許と、無線機を利用する免許の2つが必要です。

無線機を購入してもすぐに利用できません。免許申請に時間がかかります。

また無線通信に関する知識や技術が必要です。

無線の利点

電話のように回線や中継局がないので、不通になったり規制がかかることがありません。

電源と無線機、アンテナなどの無線設備が利用できれば無線通信ができます。

電話と違って利用料金は無料です。※電波利用料として年間300円は必要です。

非常時の無線の有効性

非常災害時に家族や知り合い間で無線連絡をする場合、

「電話が不通になったら無線機の電源を入れて、どの周波数を聴取する」と事前に決めておく。

そしていざという時には、その周波数の音を聞きながら、時々相手を呼び出す。

相手が応答するまで、或いは相手から呼ばれるまで、聴取・呼びかけを繰り返す。

無線ではこの状態を続けていないと連絡ができません。

この点を考えると無線は電話と違って面倒です。

しかし、非常災害時の連絡方法は無線しかありません。

災害時、電話が不通になったらいつ復旧するか分かりません。

電話の不通状態が短時間か、数時間待てば復旧するのか、数日間復旧しないままか。その時にはわかりません。

相手の安否確認などの連絡をしたいのにできない状況で、電話が通じるまで待つか、無線で呼びかけるか。

自分や周囲が災害にあって救援を呼びたい状況で、電話が通じるまで待つか、無線で呼びかけるか。

もしかしたら無線を使っても連絡がとれない場合があるかもしれません。

しかし、お守りであっても無線での連絡方法を準備しておくと安心につながります。

電話が復旧するまでただ待つより、連絡がつく可能性があるなら無線を利用できるようにしておきたい。

こうした選択の上で、非常災害時の無線連絡を実現するためにどうしたらよいか、を考えてみます。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

無線の必要性は分かっても免許をとるのは大変ではないか、と思われるかもしれません。

アマチュア無線従事者免許の取得

日本無線協会が実施する国家試験を受験して合格するか、

養成講習会に参加して終了試験を受けて合格するか、のどちらかの方法があります。

違いは費用と要する時間。

例)第4級アマチュア無線技士

1.国家試験の場合

受験料 5000円。試験時間1時間。

参考書は自分で用意。例えば CQ出版 4級 要点マスター 1050円。

単行本の大きさの本。小学生でも丸暗記で合格できる内容。もちろんそれなりのやる気が必要。

試験問題は法規、電気工学それぞれ6割以上正解で合格。

東京会場の場合、合否の発表は試験終了後数時間で行われ、その日に免許申請ができます。

試験に関する詳細は日本無線協会 http://www.nichimu.or.jp/

ページが開くと下図のようになります。無線従事者国家試験の窓の右にある▼をクリックすると、

下図のように、第三級および第四級アマチュア無線技士をクリックします。すると、

下図のように今年度の試験案内のpdfページが開きます。

※パソコンによってはページが開かない場合があります。pdfページを開くためのプログラムが必要です。

詳細はパソコンメーカーなどのサポートに相談してください。

ページの中に受験手続きの仕方や申請書の請求方法が書いてあります。

またハムショップ(無線機販売店)で申請書を販売している場合があります。

http://www.cqpub.co.jp/hanbai/hamshop/hamshop.htm

このページは無線雑誌のCQ出版のサイトでハムショップを掲載しているページです。

また、インターネットで近くのハムショップを検索して、電話できいてみてください。

検索方法

私の場合は住所が千葉県市原市です。

yahooやgoogleのページの検索窓の中に、「アマチュア無線機 無線機販売 千葉県」

等と入力して検索します。

店に行って直接きけば、受験方法、申請方法などの詳細を教えてくれます。

下図は東京試験会場。

2.養成講習会の場合

第4級アマチュア無線技士養成講習会

費用 約20000円。2日間。誰でも受講できます。年齢制限はありません。

参考書は用意されていて、法規と電気工学の講習終了時に試験を受けて6割以上正解すれば合格。

試験結果の発表は後日となり、それから免許申請になります。

講習を聞いていれば殆どの人が合格できる内容になっています。

講習会は日本全国各地で開催されています。

講習会に関する詳細はアマチュア無線振興協会 http://www.jard.or.jp/media/course/schedule/choice.html

こちらのページを参照して下さい。

下図は千葉県の講習会会場。

第3級アマチュア無線技士も国家試験か養成講習会のどちらかで取得できます。

国家試験は4級を持っていなくていきなり3級を受験できます。

ただし、3級養成講習会は、参加資格が4級所持者。費用は約20000円。1日間の講習。

| アマチュア無線関連の団体 日本アマチュア無線振興協会(JARD:ジャード) http://www.jard.or.jp/index.html アマチュア無線はどういうものか、の紹介や講習会などの情報が掲載されています。 資格を取得しようとする人や初心者向け。 日本アマチュア無線連盟(JARL:ジャール)http://www.jarl.or.jp/index.html アマチュア無線に関する色々な情報が掲載されています。資格を取得した人向け。 |

アマチュア無線とは

アマチュア無線従事者免許という国家資格を得て、資格の範囲内の電波を使って交信(通話)ができます。

タクシーや漁船などの業務用無線と違い、個人的な趣味で無線を使います。

交信(通話)相手は不特定。家族や知り合いがアマチュア無線をしていればその特定の相手とも交信ができます。

免許取得から実際に無線通信をするまでの流れ

アマチュア無線従事者免許には第4級アマチュア無線技士〜1級アマチュア無線技士まで4つの資格があります。

各資格の範囲内のアマチュア無線用の無線機を使用して無線通信を行います。

例えば第4級アマチュア無線技師の国家試験に合格したとします。

免許申請書の代金170円、申請料金2100円、他に郵便切手80円などで手続きをします。

免許の申請をしてから2〜3週間後に「第4級アマチュア無線技士免許証」が郵送されてきます。

(養成講習会の試験合格の場合は3〜4週間かかるようです)

そして無線機を購入。

ハムショップなどで開局申請書(800円)を購入。

使用する無線機の仕様(使用周波数や電波出力など)を申請書に記載。

申請料金4300円の収入印紙を貼付、返信用封筒に80円切手を貼り、

各管轄地の総合通信局に、郵送で無線局開局免許状を申請。

申請から一ヶ月以内に「無線局開局免許状」が届きます。これには自分のコールサイン(呼び出し符号)が記載されています。

それから無線でやりとり(交信)ができます。

国家試験合格から実際に無線交信ができるまで1ヶ月半近くかかります。(講習会合格の場合はもっとかかります)

※免許の有効期限

アマチュア無線従事者免許は終身免許です。記載事項に変更がない限りは、免許の更新の必要はありません。

無線局開局免許状は5年毎の更新が必要です。

無線利用には免許が2つ必要

アマチュア無線を利用するには、無線従事者であることを証明する「第4級アマチュア無線技士免許証」と、

無線機を利用するための「無線局開局免許状」の2つの免許が必要です。

「第4級アマチュア無線技士免許証」は「無線機を扱えますよ」という免許。

「無線局開局免許状」は、「この電波を使って交信することを許可されていますよ」という免許。

第4級アマチュア無線技士が扱える電波の到達距離

使用周波数によって電波の到達距離が違います。

HF(短波)帯では国内〜海外まで交信できます。

VHF帯(144Mhz=メガヘルツ)、UHF帯(430Mhz)では近県間で交信できます。

また、無線機やアンテナなどの無線設備によっても交信距離は違ってきます。

これを理解するために、一般的な電波の種類と特性を説明します。

こんなものだ、という程度に理解していただければ結構です。

電波の色々

電波は帯域によって、長波、中波、短波、超短波、極超短波などに分類される。

一般的なものは、ラジオ、テレビ、携帯電話など。

| 種類 | 略 語 |

周波数 | 波長 |

用途 | 例 |

| 長波 | LF (Low Frequency) あるいはLW (Longwave, Long Wave) | 30〜- 300kHz | 1 〜 10km | 誘導無線・標準電波・LORAN-C無線航行などに用いられる。 | 欧州・トルコ・アフリカ・ロシア・モンゴル国のみ、 放送用に148.5 - 283.5kHzが分配されている。 うち日本では秋 - 春の夜間を中心にロシア沿海州、 モンゴル国、深夜にはタジキスタンなど 遠距離の放送も受信可能。 |

| 中波 | MF (Medium Frequency) あるいはMW (Mediumwave, Medium Wave) | 0.3MHz〜3MHz | 100m〜 1km | AMラジオ | 文化放送は1134KHz(1.134MHz) |

| 短波 | HF(High Frequency)あるいはSW(Shortwave, Short Wave) | 3〜30MHz | 10〜100m | 短波放送 洋上航空無線、船舶無線、軍用無線、アマチュア無線、非常通信 |

国際放送(日本ではNHKワールド・ラジオ日本としおかぜ) 国内遠距離(全国)ラジオ放送(日本ではラジオNIKKEI) |

| 超短波 | VHF(Very High Frequency) | 30MHz〜0.3GHz | 1〜10m | FMラジオ | NHKFMは東京の場合は82.5MHZ |

| VHFテレビ(1〜12ch) | NHK総合は東京の場合、映像は191.25MHZ、音声は95.75MHZ | ||||

| 極超短波 | UHF(Ultra High Frequency) | 0.3GHz〜3GHz | 10cm〜1m | UHFテレビ | UHFテレビは千葉テレビの場合、映像は663.25MHZ、音声は667.75MHZ |

| 地上波デジタルテレビ | NHK総合は東京の場合27(1ch)映像は555.25(MHZ)、音声は559.75(MHZ) | ||||

| 携帯電話 | 主に800MHZ | ||||

| 無線LAN | 主に2.4GHZ |

※ Hzとhzは同じ意味。

1000Khz(キロヘルツ)=1Mhz(メガヘルツ)、1000Mhz=1Ghz(ギガヘルツ)

周波数

電気の流れ(電流)は縦軸に電圧、横軸に時間をとると、

交流の場合は下図のようになる。プラスとマイナスを行ったり来たりするのが交流。一往復を周期という。

電流はこの波の繰り返しで進む。山と谷の繰り返し。

この周期が1秒間に何回あるか、を周波数といい、1回ある時は1hz(ヘルツ)という。

家庭用コンセントの電圧は交流100V(ボルト)で、静岡県の富士川を境に東日本は50hz(ヘルツ)。

これは1秒間に+とーの間を50回往復を繰り返す。

電波も電流の変化。

電波で周波数が、1Mhz(メガヘルツ)=1000000hz。これは交流の電波の波が1秒間に100万回往復。

電波の特性

電波はその周波数によって特性があります。

周波数が低い(波長が長い)ほど、電波は遠くへ届く。波長=波の一振幅の幅の距離

例えば、AMラジオの電波は放送局から発射され、直接受信者側に届くものもあれば、

地上80km〜200Kmにある電離層で反射して地表や海面・水面に向い、

地表・海面・水面で反射して電離層へ、と反射を繰り返して到達するものもある。

障害物があっても、反射波が届くのでより遠くへ進むことができる。

夜になると電離層の厚みが変化するので反射の量や方向が変化し、遠くの外国の電波が受信できることもある。

これに対して、周波数が高い(波長が短い)電波は、直線性が高いので、電離層を突き抜けてしまう。

例えばFMラジオやテレビのアナログ放送の超短波(VHF)。

直線で到達する電波は受信者側に届くが、障害物があると、その先には届かない。

そこで、中継所を作り、その先へ電波を送っている。

携帯電話はテレビ放送よりも更に周波数が高いので、より直線性が高い。

第4級アマチュア無線技士免許で利用できる電波

3.5Mhzや7Mhz、28MhzなどのHF(短波)帯は電離層反射を利用するので遠くまで届きます。

アマチュア無線でよく利用されているHF帯には、3.5Mhzや7Mhzがあります。

7Mhzでは、例えば北海道と九州間でも交信できます。

私が住んでいるのは関東の千葉ですが、東北の宮城県や四国の香川県と交信できました。

また、条件によっては海外との交信もできます。

上空の電離層は季節や時間によって変化するので、24時間交信できる訳ではありません。

7Mhzは春先の5月〜秋の初め頃までは、日の出から夜20時過ぎまで交信できます。

3.5Mhzは夜間から明け方にかけて交信できます。

これらに対してVHF帯の144Mhz、UHF帯の430Mhzでは直接波をやりとりするので、季節や時間に影響されません。

例えば千葉と都内や埼玉県、神奈川県など近県や地域間で24時間いつでも交信(通話)ができます。

アマチュア無線技士の免許と扱える電波の種類や強さは電波法という法律で決められています。

以下に資格と電波の詳細を掲載しますが、これは具体的に資格を取る時に分かっていれば良い、という内容です。

こんなものだ、という程度で流し読みして下さい。

アマチュア無線従事者免許

4級〜1級までアマチュア無線技士の資格が4つありますが、

それぞれ、扱える電波の強さ(出力)と使用周波数帯が違います。

例)

第4級アマチュア無線技士

アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く)

1. 空中線電力10ワット以下の無線設備で21メガヘルツから30メガヘルツまで

または8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの

2. 空中線電力20ワット以下の無線設備で30メガヘルツを超える周波数の電波を

使用するもの

第3級アマチュア無線技士

アマチュア無線局の空中線電力50ワット以下の無線設備で18メガヘルツ以上

または8メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものの操作

4級と3級の違いは

電波出力と18Mhzの周波数が利用できるかどうか。CW(電信)=モールス通信ができるかどうか。

第4級アマチュア無線技士が使用できる周波数帯

下表のように沢山ありますが、季節や時間、地域、無線設備等によって利用できる周波数帯は限られます。

比較的多くの人が利用しているのは、3.5、7、21、50、144、430等です。

| 周波数帯 | 電波形式 | 特徴 | |

| HF | 3.5 MHz帯 | SSB、AM | 夜間や朝方に国内交信が楽しめる。 冬の季節は特に安定。 |

| HF | 3.8 MHz帯 | SSB、AM | 夜間や朝方に国内交信が楽しめる。 冬の季節は特に安定。 |

| HF | 7 MHz帯 | SSB、AM | 1年と通して安定して国内放送が楽しめる。 全国の沢山の局が運用していて混雑している。 夜から朝の時間帯は海外局との交信も可能。 |

| HF | 21 MHz帯 | SSB、AM | 国内をはじめ海外との交信の可能性が高い。 春から夏にかけては国内の遠距離交信が楽しめる。 HF帯の入門バンドとして有名。 |

| HF | 24 MHz帯 | SSB、AM | HF帯とVHF帯の両方の性質を体験できる。 国内をはじめ海外との交信の可能性が高い。 春から夏にかけては国内の遠距離交信が楽しめる。 |

| HF | 28 MHz帯 | SSB、FM、AM | HF帯とVHF帯の両方の性質を体験できる。 伝搬の状態いかんで意外な国との交信が可能。 このバンドからFMも運用できる。 |

| VHF | 50 MHz帯 | SSB、FM、AM | バンド幅が広いのが特徴。入門バンドとしても有名。 移動運用も盛んで、夏の季節には遠距離交信も楽しめる。 |

| VHF | 144 MHz帯 | SSB、FM、AM | FMモードによるモービル運用が盛ん。 比較的広範囲で交信できる。 小型のハンディ機による入門バンドとしても有名。 |

| UHF | 430 MHz帯 | SSB、FM、AM | FMモードによるモービル運用が盛ん。 小型のハンディ機による入門バンドとしても有名。 中継局(レピータ)を使えば広範囲な交信も可能。 |

| UHF | 1200 MHz帯 | SSB、FM、AM | FMモードによるモービル運用が盛ん。 中継局(レピータ)を使えば広範囲な交信も可能。 運用局が少なく比較的空いている。 |

| UHF | 2400 MHz帯 | SSB、FM、AM | 市販の機器が少ない。 中継局(レピータ)を使えば広範囲な交信も可能。 運用局が少なく比較的空いている。 |

※日本アマチュア無線連盟 スタート!ハムライフ からの抜粋

以下の内容は流し読みしてください。

SSB:SingleSideBand(シングルサイドバンド)。電波の中心搬送波の上下どちらか片方に音声を合成して飛ばす。

LSB(下側)とUSB(上側)の2種類がある。電波の占有幅が狭いので周波数を細かく分けて利用できる。多くの通信ができる。

FM:周波数変調。周波数の変化で音声を飛ばす方式。音質が良い分、電波の占有幅が広いので細かく分けては利用できない。

AM:振幅変調。電波の振幅の変化で音声を飛ばす方式。FMよりは音質が劣るがHF帯などで利用でき、遠距離通信ができる。

試験合格から免許証が届くまで

国家試験の場合、試験合格後、免許申請書と申請料金を支払って、申請手続きをします。

申請から2〜3週間で免許証が郵送で届きます。

無線機の購入

アマチュア無線技士の免許証が届いたら無線機を購入。通常は既成のアマチュア無線用の無線機を使用します。

無線機を購入してから開局免許を申請します。

交信するのは開局申請をして、開局免許状が手元に届いてからになります。

ただし、受信する(聞く)だけなら無免許でできます。

どんな無線交信をしたいか、によって無線機が決まります。

無線局開局免許状

無線機を購入したら同時にハムショップで開局申請書(800円)を購入。

免許証番号、無線機の使用周波数、電波出力など、必要事項を記入して、

簡易書留で申請します。

申請から1ヶ月以内に開局免許状が手元に郵送で届きます。

開局免許状に呼び出し符号(コールサイン)が記載されています。

これが交信の時の名前の代わりになります。

無線機の選択 HF帯とVHF・UHF帯の比較

できるだけ遠くの人と交信したい場合はHF帯が使える無線機。

HFは電波の幅(波長)が長いので遠くに飛ぶけれど音質が悪い。

これに較べてVHFやUHF帯では音質が良く、アンテナも小さくて手軽で簡単。ただし距離は近距離地域や近県周辺。

HFもVHFもUHFも全部を使って交信してみたいなら、それなりの無線機が必要。

※前述のアマチュア無線4級の場合の利用周波数帯を参照

無線機のタイプ

大きく分けて、固定機、モバイル機、ハンディ機の3種類があります。

固定無線機は、自宅に常時設置しておくタイプ。アンテナと電源は別に用意します。

使用周波数はHF、144、430など幅広く使えるオールバンドの無線機と、

HFだけ、144だけなど各周波数に特化した無線機がある。

下図はバーテックス・スタンダード(八重洲)の固定型無線機の一つ。HF、50Mhz用。

モバイル機(モービル機)は、固定無線機とハンディ機の中間。アンテナと電源は別に用意します。

室内では固定機として利用し、家の外に持ち出して屋外での無線運用もできます。

山や広場、河川敷などへ出かけて野外で交信することを移動運用といいます。

無線機とバッテリーをリュックサックに入れて登山をしながら通信できるように携帯用のバッテリーもあります。

車に搭載してスピーカ付きマイクを使用すれば運転しながら交信できますし、道の駅などの駐車場でも交信できます。

オールバンドの無線機と各周波数に特化した無線機があります。

下図はHF、50、144、430Mhz用無線機の例。

下図は144、430Mhz用無線機の例。

ハンディ機は片手で持つタイプ。スピーカ付きマイクを使用すれば車の運転中でも交信できる。

使用周波数は50、144、430など。複数の周波数を使えるもの、各周波数に特化したしたものがある。

アンテナは付属のもの、別売りの高利得のもの、或いは車用アンテナ、ベランダのアンテナなどを利用できます。

電源は充電バッテリー或いはAC電源からのアダプターや車のバッテリーからの電源を利用。

下図は144、430Mhz用のハンディ機の例。

無線機メーカーは、バーテックス以外に、

ICOM(アイコム)、ALINCO(アルインコ)、KENWOOD(ケンウッド)など沢山あります。

無線機は各メーカーから色々なタイプが販売されていて、備えている機能もいろいろです。

例えば「長距離の7Mhzで無線がしたい、他は使わない」というのであれば7Mhzが使えるHFの固定機かモバイル機。

色々な周波数を利用したい場合、それぞれの固定機を買うと値段が高くなります。

この場合はHF(3.5、7、21)/50/144/430MHzなど複数の周波数が使えるオールバンド(多バンド)機が適しています。

家の中だけでなく車で外出した先でも交信したい場合、

例えば車で実家に出かける途中や実家に到着してからも使いたい場合、固定機は大きく、重くて移動に適しません。

この場合は持ち運びができるモバイル機が適しています。

「HFはアンテナが大きくなるから使わない。VHF144、UHF430Mhzの2つが使えれば良い」という場合は、

両方の周波数を備えたデュアルバンドの固定機かモバイル機、或いはハンディ機。

使用周波数と無線機の機能、使いやすさなど選択肢は色々あります。

予算の範囲内でどの程度の物が揃えられるのか、も考えると更に迷います。

無線に詳しい知り合いや地域の無線クラブの人に相談してアドバイスをもらわないと、初心者には何がなんだかわかりません。

また、ハムショップで相談するのもひとつの方法です。

ハムショップには無線機が揃っていて、実際にそれを使ってどうか、の利用者の声が集まってきます。

使いやすくて人気がある無線機はどれか、も店員は分かっています。

近くのハムショップをインターネットで検索します。

例えば http://www.cqpub.co.jp/hanbai/hamshop/hamshop.htm

このページに掲載してあるハムショップは開局申請書なども常備しています。

ハムショップが見つかったら店に行って店員に直接相談。

4級の初心者で、どういう交信をしたいのか、使用周波数帯(バンド)は何で、扱いやすい無線機はどれか。値段も検討。

業界の認定マークの付いている無線機の場合は、開局申請が楽です。

| 私の場合の無線機選択 無線をやっている人それぞれに始めた動機や無線の楽しみ方があると思われます。 私の場合は非常災害時の通信ができればいい、という動機で無線を始めました。 しかし、普段から無線交信に慣れていないと、いざというときに使えません。 無線機やアンテナ、電源など、いつでも交信できる状態を維持することも必要です。 また、使用する電波の周波数によって、交信できる季節や時間帯が違ってきます。 そこで遠距離・近距離色々な周波数が使えてとにかく交信できる環境を作っておくことを第一に考えました。 使用場所は自宅と車の両方。車で出かけた先でも使えることも考えて、 ハムショップの店員に相談して購入したのは 八重洲(バーテックス)のFT857DS バンド(周波数):HF/50/144/430MHz

メーカーサイト:http://www.vxstd.com/jp/amateur_index/ft_857.html |

※注意

初心者の場合は、最初は国内の適合マーク付の無線機をお勧めします。

中古の無線機は、販売店やインターネット等が入手できます。

日本国内のメーカー製なら技術適合マークがついているとは思われますが、確認が必要です。

特に外国製の無線機の場合、適合マークがついていないものを開局申請するのは大変で、

中にはそのままでは申請が通らないものもあります。購入時には日本の開局申請ができる規格かどうかの確認が必要です。

無線機が決まれば他に必要なものは何か、という話になります。

無線機以外に必要なもの

固定・モバイル無線機の場合

安定化電源

一般的な固定用無線機の電源電圧は直流13.8V(ボルト)です。

家庭の100V交流コンセントから直流13.8Vを一定に取り出すために安定化電源を使用します。

下図はアルインコの製品。

4級では電波出力が10W/20Wまでですが、いずれ3級をとって50Wを使用するなら、

それに使える電源が必要です。それぞれ値段が違います。

例えば、20Wまでなら約8000円、50Wが使えるものなら15000円など。

電波出力が20Wより50Wの方がより遠くに電波が飛びます。今後のことも考えてよく検討します。

アンテナ

使用する周波数帯によってアンテナが違います。

1つのアンテナで1つの周波数が使えるもの、複数が使えるものなど色々あります。

また、アースが必要なもの、必要ないものがあります。初心者はアース不要の非接地型アンテナが適しています。

HF V型ダイポールアンテナはVの部分が2〜3mあるものや、1m位のものなど色々あります。

V型ダイポールアンテナの他に、U/VHSアンテナや、車用のアンテナがあります。

U/VHSアンテナは波長が短いのでアンテナは1m前後の長さのものがあります。

車用アンテナは車に搭載するのでこれも長さ1m前後の長さのものがあります。

車用アンテナを使用する場合は、車のボディをアースにします。

これを自宅のベランダで使用する場合はアース接地が必要です。(アースの詳細については後述)

自宅が一戸建てか、アパート・マンションか、でアンテナの大きさを考慮する必要があります。

一戸建ての自宅の場合は屋根の上やベランダに設置するのに特に問題はありませんが、

一般的な集合住宅では屋上にアンテナ設置を許可しない場合が多いようです。

するとベランダや窓の外に設置することになりますが、落下の危険や景観などの問題で

これまた大きなアンテナを設置することを許可しない場合が多いようです。

私の住んでるマンションでもHFの大きなアンテナはベランダに設置できず、車用の小さいアンテナを使用しています。

HFとV・UHFの周波数を使用する場合、アンテナはそれぞれ別になります。

車用のアンテナの場合は両方が一緒になっているものがあります。

アンテナ設置の方向

通常は電波が来る方向にアンテナを立てます。市街地方向から電波は飛んできます。

しかし集合住宅等では規則などで大きなアンテナが設置ができない場合があります。

HF波は反射波があるので市街地に関係なく逆方向のベランダでも受信できる場合があります。

V・UHF波は直接波なので電波の来る方向に設置する必要があります。

V・UHF用アンテナは長さが1mのものならそれ程目立ちません。

アンテナケーブルコード

流れる電流の損失が少ないものを使います。

例)NL 50 FB コード で200円/m。

ケーブルの長さは、

アンテナの高さを考慮した地点から、邪魔にならないように取り回してクーラーの穴等から室内に引き込んで、

ドアや出入口を迂回して無線機までどれくらいか。この距離をはかります。

10mで2000円、30mだと6000円になります。

アンテナをHFとV・UHFの2種類を立てる場合、ケーブルは2本必要です。

HFとV・UHFそれぞれのアンテナからのコードを合成器につなぎ、

ケーブル1本で室内に引き入れて、無線機の近くで分波器でHFとV・UHFに分けることもできます。

合成・分波器はそれぞれ8000円位します。両方で16000円。

30mのケーブル2本の場合は12000円。

30mのケーブル1本6000円(プラス数m必要)と、合成・分波器両方で16000円を使うと、合計22000円。

どちらにするか、を検討します。

HFとV・UHFが一緒になった車用アンテナの場合は、室内で分波して接続します。

コネクター

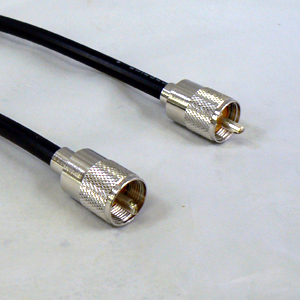

ケーブルの両端に半田付けします。1個350円。コネクターでケーブルとアンテナ、ケーブルと無線機を接続します。

アンテナケーブルにコネクターを半田付けするのが苦手な人はハムショップで相談。

店によっては、必要な長さのケーブルとコネクターを購入して有料で半田付けしてくれます。

また、色々な長さのアンテナケーブルにコネクターが半田付けされたものも売られています。

無線機以外に必要なもの

ハンディ機の場合

ハンディ機だけで使用するなら他は必要ありません。

より広範囲な無線通信をしたい場合は、自宅のベランダ等室外にアンテナを設置します。

アンテナを無線機につなぐためにケーブル、コネクターが必要です。

アンテナは目的の周波数用のものを選択します。ハンディ機で使用する周波数は50.144.430Mhzです。

144Mhzだけを利用するなら専用アンテナを使います。144,430の両方が使えるアンテナもあります。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

無線機、アンテナ等の設置 固定・モバイル用無線機の場合

無線免許証が届き、無線機その他必要なものを購入して開局申請をしたら、開局免許状が届くまでに時間があります。

聞くだけなら無免許で聞けるので、無線機やアンテナなどの設置をします。

アンテナを立てる場所、無線機を置く場所を決め、アンテナケーブルコードを室内の壁のエアコンの穴等を通して外に出します。

ケーブルの両端にコネクターを半田付け。アンテナの説明書を見ながらアンテナをベランダ等に設置。

アンテナ、無線機、それぞれにケーブルコネクターを接続。

まずは、室内のケーブルは直線で無線機まで届かせます。

電源と無線機を接続し、無線機の説明書を見ながら、受信できる状態にします。

受信ができたら、アンテナケーブルを邪魔にならないように壁などに固定します。

※受信だけなら標準の設置だけで受信できます。送信時には接地型アンテナの場合はアース接地をし、

微妙なアンテナ調整が必要です。 非接地型アンテナの場合はアース接地は不要です。

私の場合

無線機はバーデックスのFT857DM (HF〜50、144、430Mhz)

東側ベランダの車用モービルアンテナはHFの7、21と50、144、430Mhz、

西側ベランダには、V・UHFアンテナ144、430Mhzと、3.5車用モービル。西側が市街地に向いています。

HF波は反射するので市街地の反対側の東側ベランダにアンテナがあっても交信できます。

144のVHFや430のUHFは東側・西側両方に設置してあって、主に西側(市街地側)で利用しています。

無線を始めた4年前にはV/UHFアンテナは西側ベランダだけでした。千葉の市街地がそちらなので。

しかし、私の住所は市原市です。非常災害時には市原市役所に災害対策本部が設置され、

市災害対策本部統制局(JH1ZV6)を拠点に災害時無線通信が使われることになっています。

周波数は145.44Mhzと438.2Mhzと決まっています。これは後で知りました。

西側ベランダから市原市役所方面はマンションの建物が障害物になって通信できません。

東側ベランダからでないとだめなので、東側に立てていた車のモービルアンテナのV/UHFも使うことにしました。

HFとV/UHFが一緒になったアンテナなので感度は劣りますが通信には問題ありません。

アンテナケーブルの配線は下図のようになっています。

東側・西側両方からのアンテナケーブルに切り替え器をつけて、

7,21,50は東側車用モービルから、3.5は西側から、V/UHFは両方からを利用できるようにしています。

ハンディ機の設置例

ハンディ機を室内で使用する場合は、

ベランダなどにアンテナを立て、アンテナケーブルを室内に引き込んでハンディ機に接続。